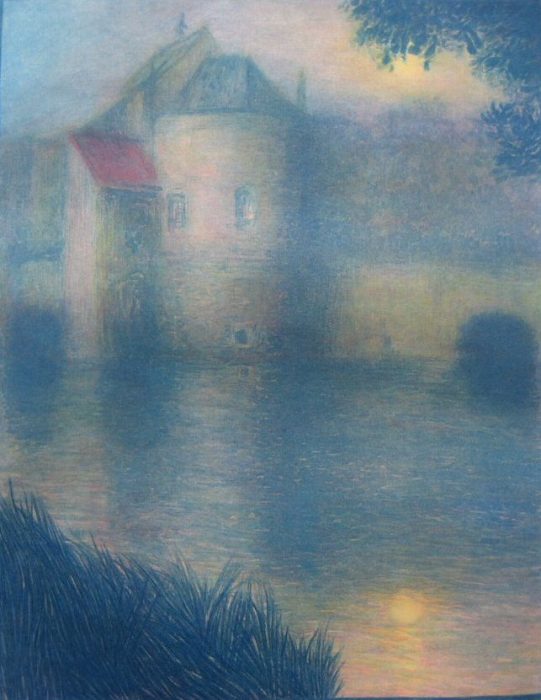

| Lévy-Dhurmer |

死都ブリュージュ

| 中世の昔、交易の要衝として栄え、眩い輝きを放った街ブリュージュ。次第に歴史の中で忘れ去られ、死んだ街となる。 沈黙と憂愁にとざされ、教会の鐘の音が悲しみの霧となって降りそそぐ灰色の都ブリュージュ。愛する妻を失って悲嘆に沈み、妻との思い出の場所であるブリュージュに滞在するユーグ・ヴィアーヌ。彼がそこで出会ったのは、亡き妻に瓜二つの女ジャーヌだった。 『死都ブリュージュ』は、世紀末の退廃の夢のうちに生きたベルギーの詩人で作家のジョルジュ・ローデンバック(Georges Rodenbach, 1855-1898)が、メランコリックに描いた夢想と死の世界の物語。 |

|